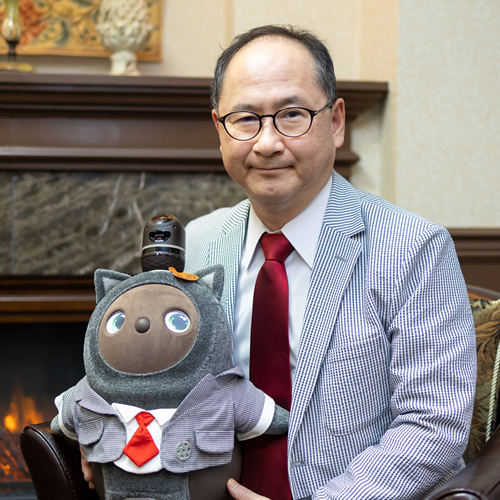

医師のご紹介

2013年7月、札幌時計台のすぐそばに「時計台メンタルクリニック」開設してから、早や10年の月日が経ちました。この間、一般的な外来治療のほか、認知行動療法や栄養療法を加味して、多剤多量処方や依存性のある薬剤を漫然と投与することをできるだけ避けてきた結果、薬剤を「卒業」する方も数多くいらっしゃいます。

2013年7月、札幌時計台のすぐそばに「時計台メンタルクリニック」開設してから、早や10年の月日が経ちました。この間、一般的な外来治療のほか、認知行動療法や栄養療法を加味して、多剤多量処方や依存性のある薬剤を漫然と投与することをできるだけ避けてきた結果、薬剤を「卒業」する方も数多くいらっしゃいます。

当院は、JR札幌駅や地下鉄各線の札幌駅や大通り駅から、徒歩数分でお越しいただける場所に所在しております。このロケーションを活かしつつ、 今後も当院の医療サービスが、皆さまのニーズに合致すべく、努力を続けてまいります。

院長 木津 明彦

略歴・自己紹介

| 1980年 | 旭川東高校卒業 |

|---|---|

| 86年 | 旭川医科大学医学部卒業 |

| 91年 | 旭川医科大学大学院医学研究科修了 |

| 市立釧路総合病院精神科 医長 | |

| 旭川医科大学附属病院精神科 医員 | |

| 92年 | 遠軽学田病院 副院長 |

| 93年 | 函館渡辺病院精神科 医長 |

大学院では、神経薬理学の実験・研究に従事しました。臨床面では、大学院在籍中から日本行動療法学会に入会し、国立肥前療養所 山上敏子診療部長に師事、認知行動療法の習得に励んできました。この間、日本行動療法学会の研修委員や将来計画委員を務めました。

| 98年 | 北海道渡島保健所 医師・主任技師 |

|---|---|

| 2002年 | 北海道保健福祉部(道庁) 保健予防課 精神保健福祉対策室 主任技師 |

| 04年 | 北海道保健福祉部(道庁)疾病対策課精神保健福祉グループ 主幹 |

| 05年 | 北海道渡島保健所長 |

この間、国立公衆衛生院(現:国立保健医療科学院)にて、4か月間、公衆衛生学の研修を受けました。

また、道立緑ヶ丘病院にて、3か月間、児童思春期精神医学研修を受けました。 さらに、道の自殺予防対策事業、精神科遠隔診療事業、精神科地域医療確保事業、児童思春期メンタルヘルス事業等の企画・実施に携わりました。

| 2007年 | 医療法人仁恵会 芦別精療院 副院長 |

|---|---|

| 10年 | 医療法人五風会理事・福住メンタルクリニック院長 |

| 13年 | 時計台メンタルクリニック 開設 |

昨今、大都市において、メンタルクリニックは乱立気味ともいえる状況ですが、投薬や一般的な精神療法だけでは不十分という声が聞かれます。

そこで、当院では、専門の臨床心理士との連携による「認知行動療法」の効果的・効率的な運用実績を重ねるとともに、不安やうつ症状を訴える方のなかに、蛋白質、ビタミン、ミネラル不足や、 糖質過剰摂取・血糖調節障害等の栄養障害がしばしば認められ、精神症状にも悪影響を与 えていることから、「栄養療法」についても積極的に取組んでおります。

称号・資格

医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会精神科専門医

専攻分野

神経精神薬理、認知行動療法、分子整合栄養医学

所属学会

日本うつ病学会 評議員

日本認知・行動療法学会

日本精神神経学会

主要著書

「認知行動療法の理論と実際」(共著)、培風館、1995

P・M・サルコフスキス編「認知行動療法」(共訳)、金子書房、1998

「栄養教育論」(共著)、南江堂、2005

「非対面精神療法の基礎と実際」(共編著)、培風館、2005

「DAMS(Depression and Anxiety Mood Scale)」(心理検査、共同開発)、

こころネット株式会社、1997